Vom Glück der Unfreiheit: Im Charterboot durch die Whitsunday Islands

2014 war das Jahr unseres Australienurlaubs. Wenn man sich schon mal aufmacht, die andere Seite des Globus zu erkunden, dann richtig. Man reist nicht nach Australien, um Dinge auszulassen. Und so geraten die Vorbereitungen für die Erkundung des fünften Kontinents zwar zu einer einjährigen Mammutaufgabe, aber einer schönen. Eine, bei der man abends mit Landkarten, Notizzetteln und wachsenden To-do-Listen am Tisch sitzt und denkt: Das alles werden wir wirklich sehen?

Zwei Monate Paradies bitte!

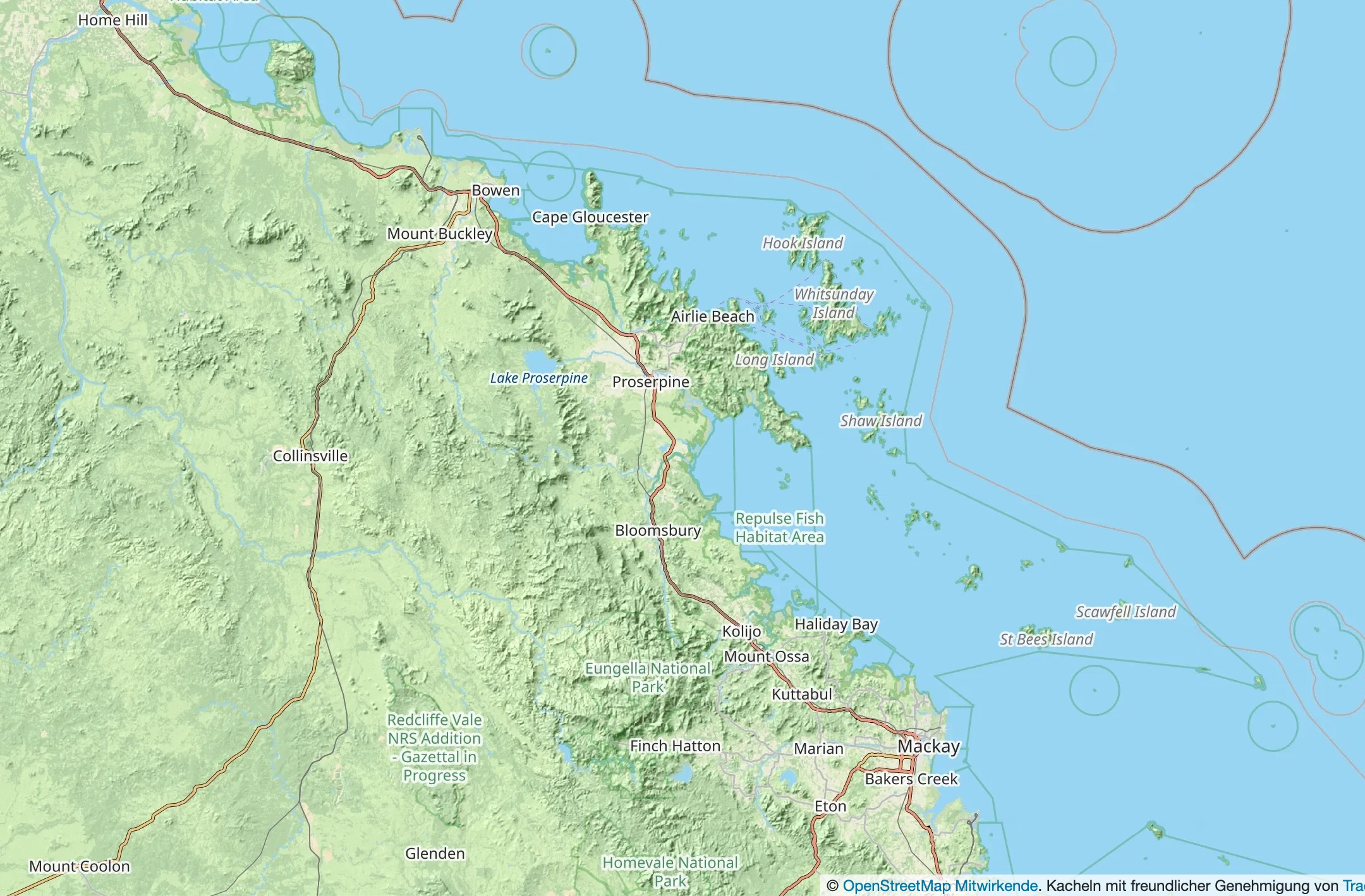

Von der Dschungelsafari bei Cooktown bis zur Opernaufführung in Sydney, von Aborigines-Kultur bis ins Outback sollte alles dabei sein. Wir wollten dieses Land nicht nur bereisen, wir wollten es begehen, befahren, durchqueren – möglichst selbstständig, möglichst ohne Geländer und doppelten Boden. Etliche Unterkünfte, Transportmittel, Inlandsflüge, der Greyhound mussten organisiert und zeitlich abgestimmt werden. Und fast zwangsläufig tauchte er auf, dieser leise Gedanke: War da nicht noch etwas? Wie hieß es doch gleich? UNESCO-Welterbe, 2300 km lang, die größte lebende Struktur der Erde, ach ja: das Great Barrier Reef! Warum also nicht ein Segelboot chartern und auf eigene Faust hinausfahren? Ein kühner Plan, wie sich zeigen sollte.

Die magischen 74 Inseln – oder: Was Kapitän Cook ausgelassen hat

Die Whitsunday Islands – die Pfingstinseln – sind so benannt, weil Kapitän Cook sie ausgerechnet am Pfingstsonntag 1770 entdeckte, obwohl er tatsächlich erst am darauffolgenden Montag eigentlich gar nicht hin-, sondern lediglich vorbeisegelte. Kleine Fehler schreiben bekanntlich Geschichte. Ein Archipel aus 74 Inseln liegt hier, eingebettet in das Herz des Great Barrier Reef und etwa 35 Kilometer von diesem entfernt. Nur 17 dieser Inseln sind bewohnt; der Rest sind unberührte Refugien mit einsamen Buchten und Regenwäldern, wenn das nicht verheißungsvoll klingt. Eine der Inseln heißt sogar Thomas Island, na, da müssen wir unbedingt hin, denke ich! Die Ngaro-Aborigines lebten hier schon vor etwa 8000 Jahren – lange bevor Cook hier Pfingsten feierte und sich vorbeitreiben ließ.

Für uns war es Halbzeit auf unserem Abenteuer auf dem fünften Kontinent: Wochenlang waren wir durch das vermeintlich giftigste Land der Welt gereist, und weder Krokodile, Giftschlangen, Spinnen, Quallen, Dingos, die abends am Grill im Outback auftauchten – nichts davon hatte uns aufgehalten, und so standen wir also pünktlich eines Nachmittags in Airlie Beach an, um unser Segelboot, eine Catalina 35 mit dem spannenden Namen Zigzag, zu übernehmen.

Kulturschock am Eingang zum Paradies

Mit einem Segelführer, der in Deutschland nur mit Mühe aufzutreiben war – 100 Magic Miles of the Great Barrier Reef – The Whitsunday Islands – hatten wir uns schon zu Hause auf die magischen hundert Meilen der Whitsundays vorbereitet. Die 100 magischen Meilen – was für ein verheißungsvoller poetischer Name. Unsere Erwartungen waren hoch und umso tiefer der Kulturschock nach dem Einchecken.

Unser Ausgangshafen in Airlie Beach war zu klein und scheinbar entschieden zu teuer, um all den Segelbooten einen Anlegplatz zu bieten. Unser Boot lag also unsichtbar für uns weit draußen in einem Bojenfeld, und wir wurden später mit einem Schlauchboot hingebracht, mussten aber alle Dokumente im Büro vorher unterzeichnen, ohne je auch nur einen Blick auf das Boot geworfen zu haben. Da muss man schon ans andere Ende der Welt reisen, um das zu erleben.

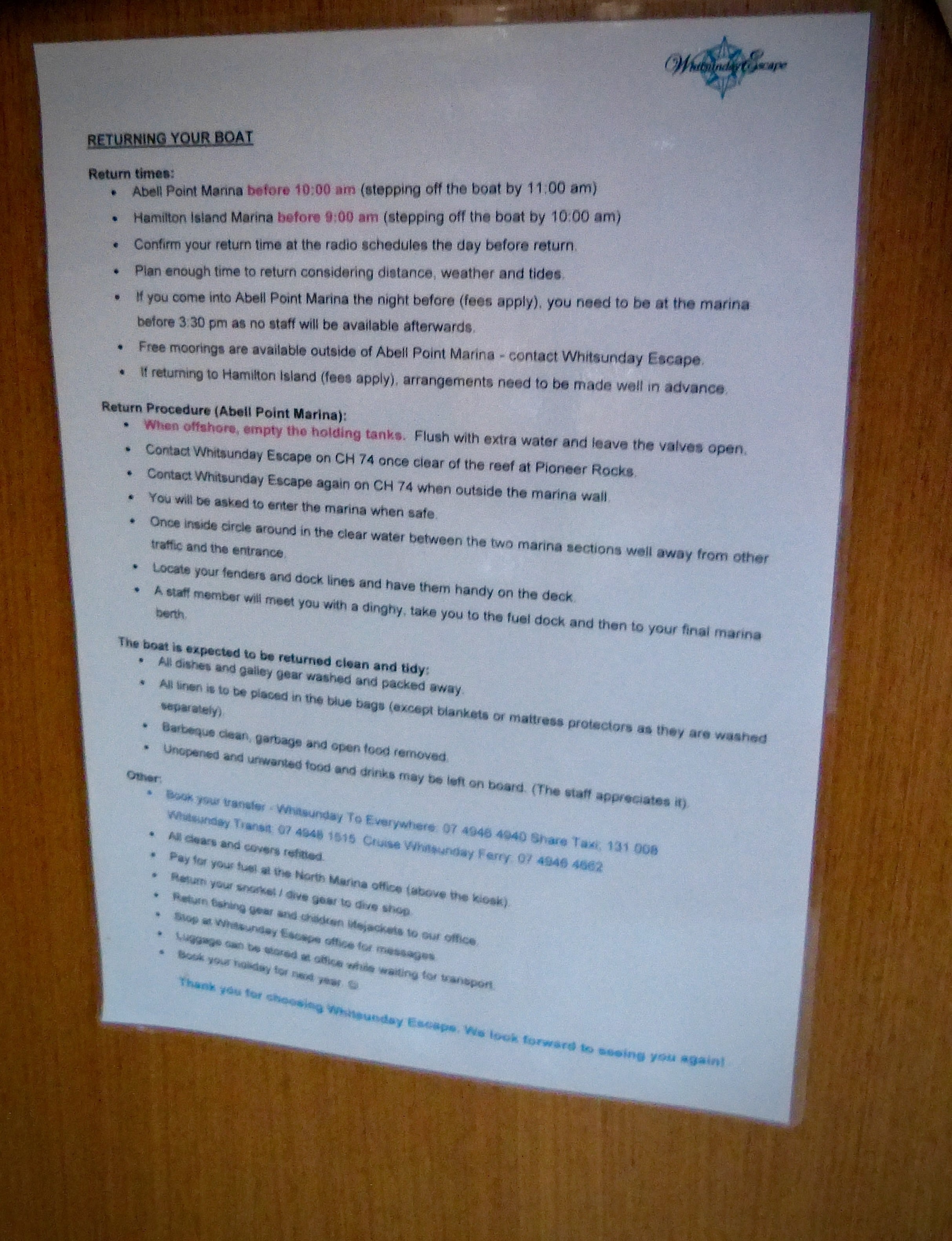

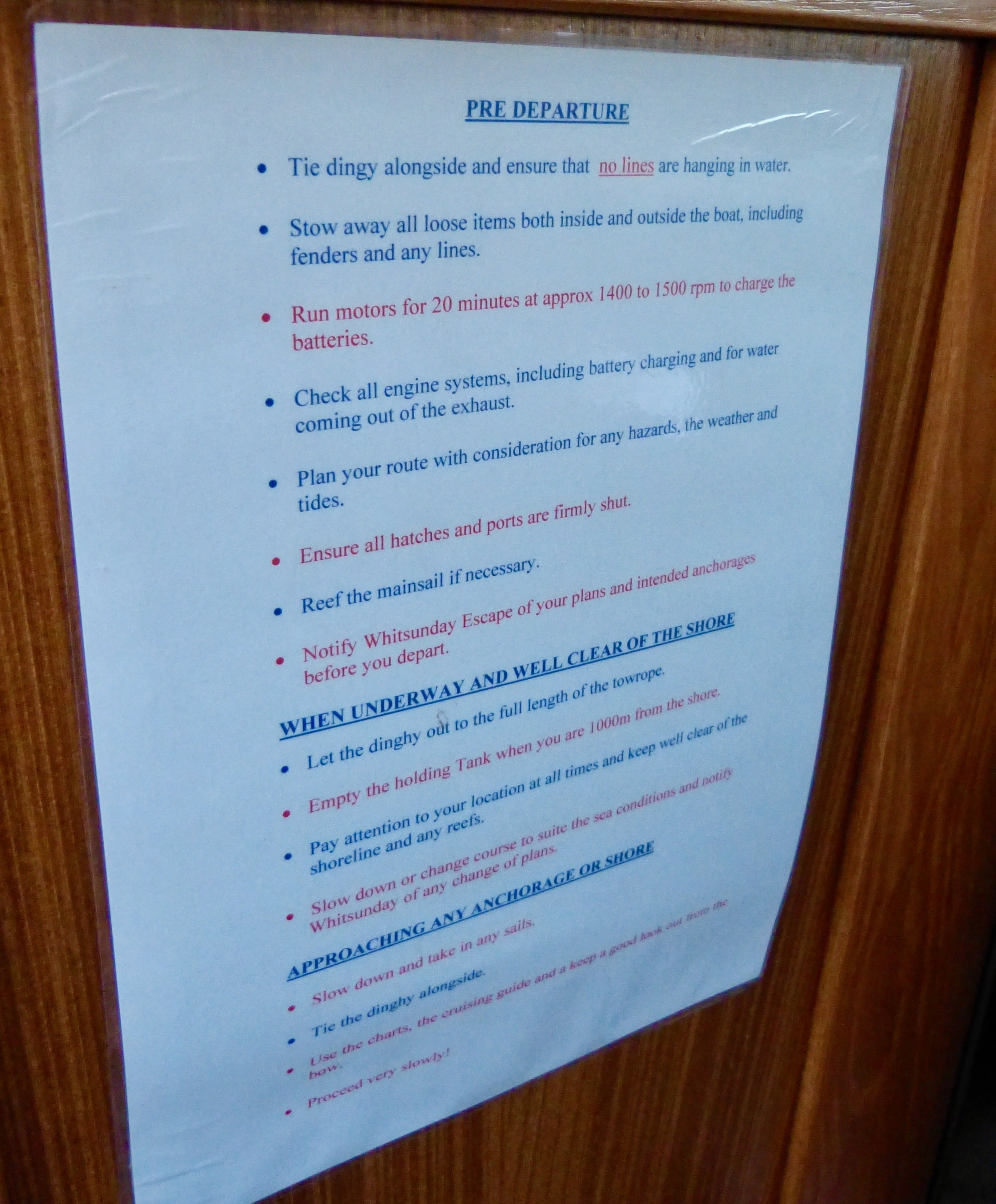

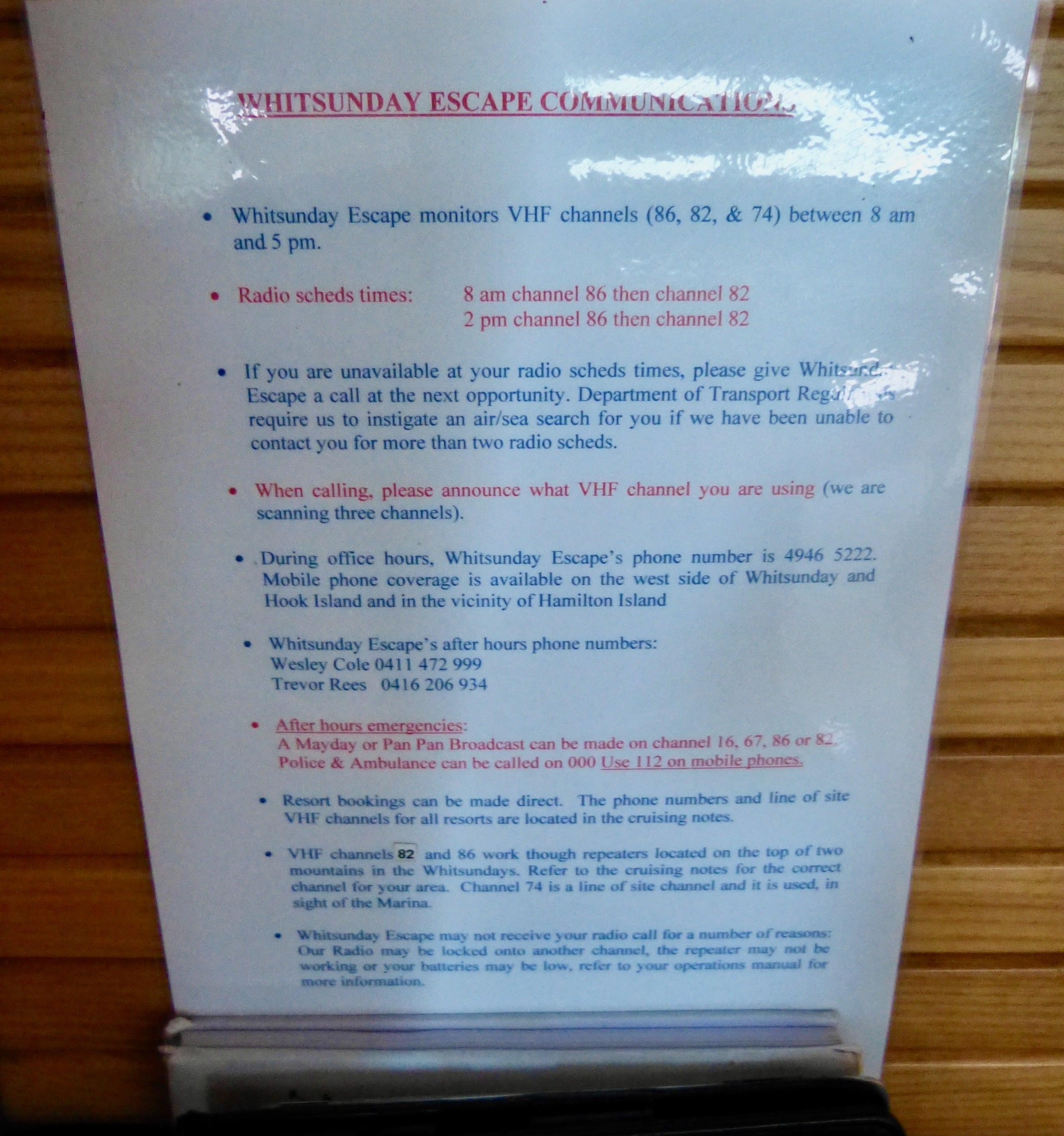

Nur noch wenige Stunden blieben bis zur Dämmerung, wir wollten aber möglichst noch an diesem Tag raus segeln in die Inseln. Das war den Aussies allerdings herzlich egal. Zum ersten Mal in unserer langjährigen Geschichte mit Vercharterern in den verschiedensten Ländern mussten wir trotz unserer Segellizenzen und Erfahrungsnachweisen vor dem Ablegen eine Art praktische Segelprüfung ablegen. Wir verstanden erst gar nicht und dachten, der Instrukteur kommt mit aufs Boot, um uns alles zu zeigen, dabei lag die Beweislast auf unserer Seite. Wir mussten auf einem unbekannten Boot demonstrieren, dass wir wissen, was wir tun. Was für eine Zeitverschwendung, dachten wir! Vorbei war der Traum von der ersten Nacht in einer palmenumsäumten Traumbucht, denn gesegelt werden darf nur bei Tageslicht – Versicherungsvorschrift. Nach bestandener Prüfung entschieden wir, zumindest etwas weiter rauszufahren und dort zu ankern. Vor dem Ablegen bekommt unsere Vorstellung grenzenloser Freiheit einen weiteren Dämpfer: Zu den Pflichten des Charterers zählt ein täglicher Funkkontakt zur Charterbasis, immer zur selben Uhrzeit, mit Positionsmeldung, Erlebnisbericht und exaktem Plan für den kommenden Tag. In alphabetischer Folge der Schiffsnamen melden sich alle Charterboote diszipliniert nacheinander bei der Basis. Ratet mal, an welcher Stelle Zigzag dran war? Andere Länder, andere Sitten, sagt schon das Sprichwort.

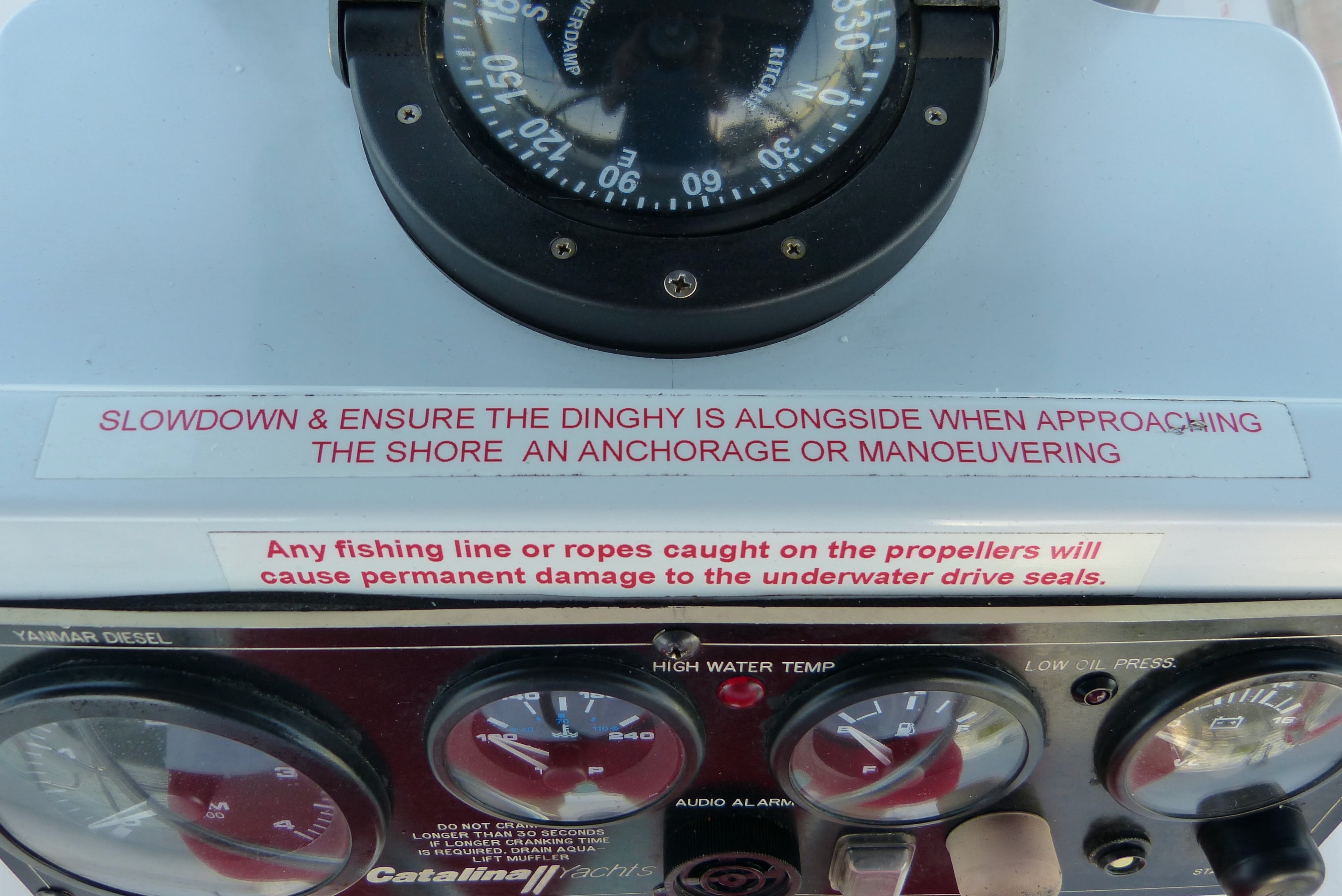

Nach dem etwas holprigen Start war endlich Zeit, unser Boot mal näher zu beäugen. Die Catalina 35 zählt nicht gerade zu den sportlichsten Booten ihrer Größe, sie ist eher eine etwas adipös veranlagte Amerikanerin, die mit ihrem voluminösen Bauch für ein schönes Wohngefühl im Salon sorgt, nach dem Motto: Komfort schlägt Performance. Nein, das war auch nicht, was uns störte. Irgendwer hatte allerdings die Wände und jede freie Stelle des Bootes mit unzähligen Do not-Schildern beklebt. Man konnte nicht mal in Ruhe auf der Toilette sitzen, ohne vor dem eigenen Fehlverhalten gewarnt zu werden. Diese Sammlung an Warnungen, Strafandrohungen und seitenlangen Belehrungen hat schon Unterhaltungswert – da hat jemand offenbar schon sehr schlechte Erfahrungen mit Seglern sammeln müssen.

Wer denkt, am kommenden Morgen könnte es gleich losgehen, der irrt. Über Nacht war unser Schlauchboot abgesoffen, weil es keinen Stöpsel eingebaut hatte. Wahrscheinlich fehlte das entsprechende DO NOT-Schild am Heck. Wir melden uns also per Funk – ja, man wird sich kümmern.

Die große Freiheit, so viel war klar, hatte hier einige Hausregeln. Australien eben. Ein Land, das seine Natur liebt – und sie deshalb streng bewacht. Was uns in diesem Moment noch wie Gängelung vorkam, sollte sich später als Schutz erweisen. Für das Riff. Für uns. Und für all die, die nach uns kommen.

Eine unglaubliche Begegnung und die Geburtsstunde einer eher unvernünftigen Idee

Danke trotzdem! Ein Austausch-Dinghy, diesmal eins mit Stöpsel, wurde schnell mit dem Motorboot bis zu uns an den Ankerplatz gebracht, und endlich, 15 Stunden verspätet, können wir auslaufen. Am Anfang beschleicht uns ein mulmiges Gefühl. Wir wissen, im Wasser unter uns gibt es Haie, giftige Seeschlangen und gefährliche Quallen. Nur dass wir so gut wie nichts sehen. Uns wundert das trübe Wasser, erwarteten wir doch blauen, klaren Pazifik. Doch je weiter wir uns von Land und von der Flussmündung wegbewegen, desto klarer wird das Meer.

Was wäre unsere Welt ohne die Unvernunft? Eines ist sicher, sie wäre bestimmt ein sehr langweiliger Platz im Universum. Wir ankern bei Whitsunday Island, steigen an Land, wandern durch dichten Eukalyptuswald hinauf zum Gipfel. Endlich – es ist wie ein Befreiungsschlag und Genugtuung. Einfach herrlich. Oben öffnet sich der Blick, und plötzlich ist alles still. Der berühmte Whitehaven Beach liegt unter uns, sein Sand so fein und weiß, dass er nicht heiß wird, selbst in der prallen Sonne. Siliziumdioxid fast ohne Beimischungen – ein geologisches Wunder, aus dem Teleskopspiegel gebrannt werden und streng geschützt. Man darf ihn ansehen, betreten, fotografieren, aber nicht mitnehmen. Nicht einmal ein kleines Fläschchen voll. Auch das ist Australien.

Dort oben treffen wir ein Seglerpaar aus Sydney. Sie Stewardess bei Qantas, so ein Zufall. Sie schauen uns an, als kämen wir von einem anderen Stern: zwei Deutsche an ihrem ersten Segeltag, mitten im Nirgendwo. Sie selbst segeln seit sechs Monaten, um endlich an diesen Punkt zu gelangen. Wir erfahren, sie sind quasi auf Testreise, ob sie es zusammen auf einem Segelboot aushalten würden, ob sie alles verkaufen und aussteigen sollten, um auf ihrem Boot die Welt zu bereisen. Das sei ihr Plan, bis jetzt fühlen sie sich gut, aber: Plans may change, you know! Wir reden eine Weile, fotografieren gegenseitig jeweils das andere Paar vor der Traumkulisse und gehen unserer Wege. Unser Foto von damals hängt immer noch über dem Nachttisch, und irgendwie hat sich seit jener Zeit dieser ach so unvernünftige Gedanke des Aussteigens auf dem eigenen Segelboot in unseren Hinterköpfen festgesetzt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt auf FRODO sitze und diese Zeilen hier schreibe. Auf jeden Fall haben wir diese Begegnung seit jener Zeit niemals aus dem Gedächtnis verloren.

Ankommen im Rhythmus des Meeres

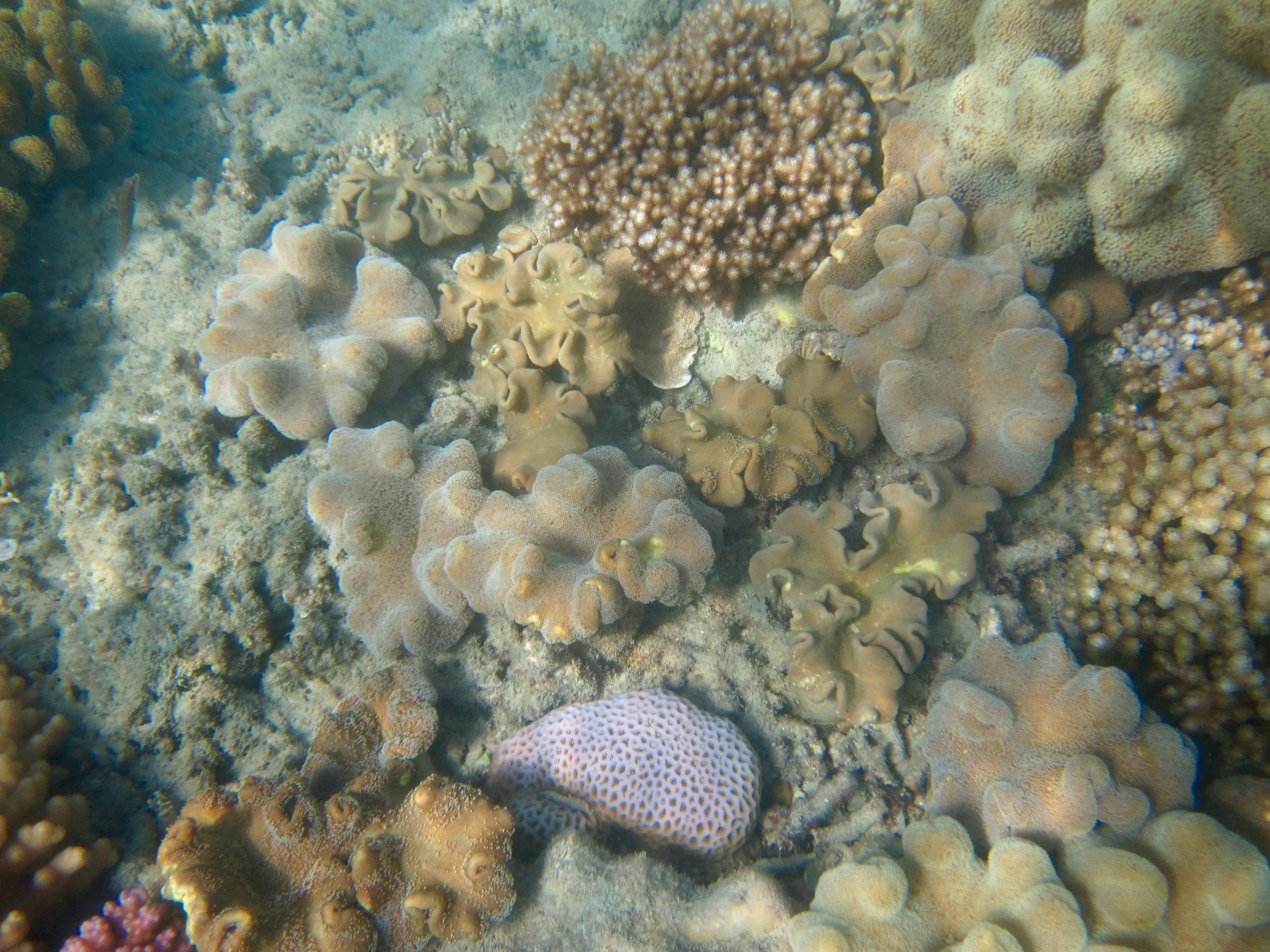

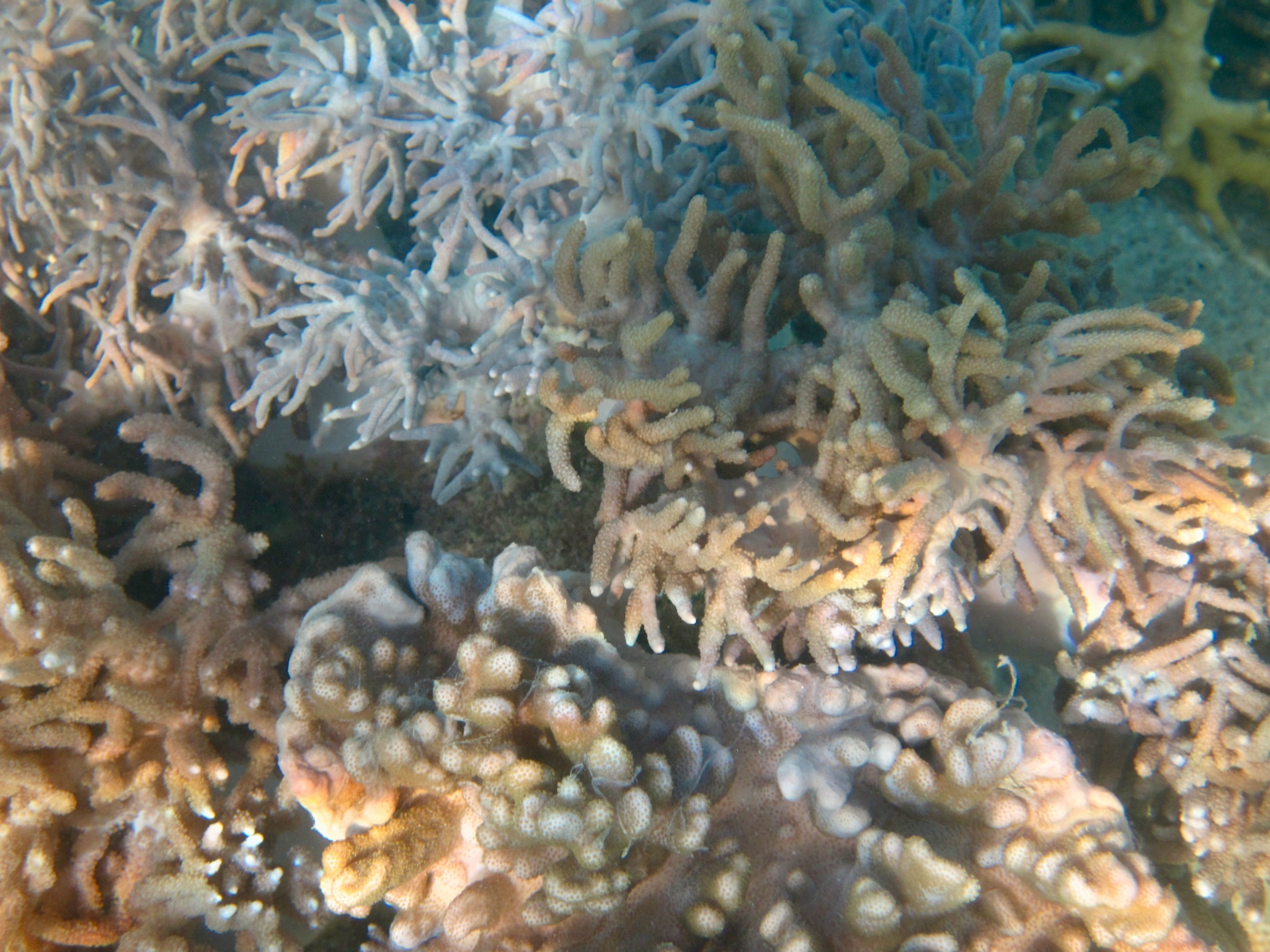

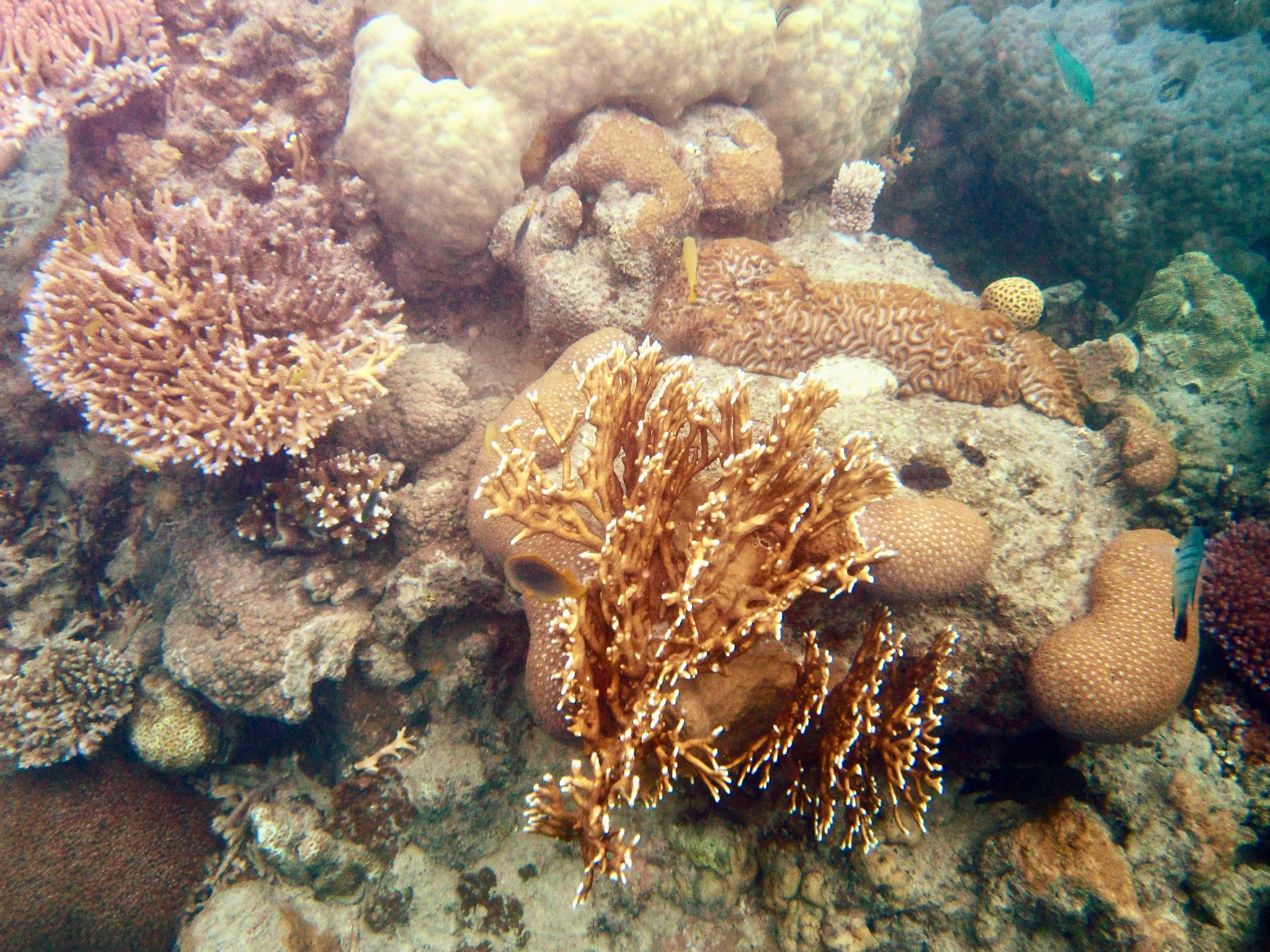

Nach ein paar Tagen fühlen wir uns zuhause. Ankern wird zur Routine, Schnorchel und Flossen liegen immer griffbereit. Wir grillen an Bord, fangen Regenwasser mit Planen auf, füttern Fische am Heck. Papageien, genauer Gelbhaubenkakadus, landen neugierig auf der Reling, als wollten sie prüfen, wer wir sind und was wir hier zu suchen haben. Ein Tauchboot kommt vorbei, ein einzelner Anbieter, der draußen zwischen den Inseln auf Kundschaft wartet. Ich gehe mit. Beim Tauchen eröffnet sich eine noch prächtigere Welt: Korallen in allen Farben, bunte Fischschwärme, ich mache sogar eine Begegnung mit dem Fernsehstar Nemo, dem Anemonenfisch, der sein Geschlecht umwandeln kann. Eine wunderbare und märchenhafte Erfahrung – zum Glück hatte ich einen Tauchschein gemacht.

Mitten hinein ins Rennen

Wenn man unseren Segelblog kennt, könnte man meinen, wir hätten ein Talent dafür, ahnungslos und unverhofft in hochkarätige Regatten wie das Rolex Fastnet Race in Cherbourg oder den DP World Sail Grand Prix in Cádiz hineinzurauschen. Und ja, da scheint sich eine gewisse Tradition entwickelt zu haben. Schon 2014 waren wir plötzlich von aufgeblähten Gennakern umzingelt, als wir, natürlich ahnungslos wie immer, uns mitten im Hamilton Island Race, einer der renommiertesten Segelregatten Australiens, wiederfinden. Plötzlich überall Boote, Tempo, Funkverkehr, Hubschrauber. Ungeachtet des Spektakels um uns herum bleiben wir bei unserem Vorhaben und leisten uns – man gönnt sich ja sonst nichts – für stolze 90 australische Dollar einen dreistündigen Liegeplatz bei Hamilton Island, an der teuersten Insel der Whitsundays. Müll loswerden, Wasser bunkern, Vorräte auffüllen. Zigzag ist immerhin über 10 m lang, wirkt aber wie ein Winzling neben dem blauen Riesen auf dem Foto – was für Dimensionen. Mit Vorräten gefüllt, zieht es uns wieder hinaus, durch die Einflugschneise, vorbei am Rennpulk, hinein in eine stille Bucht.

Von Quallen, Walen und der richtigen Portion Respekt

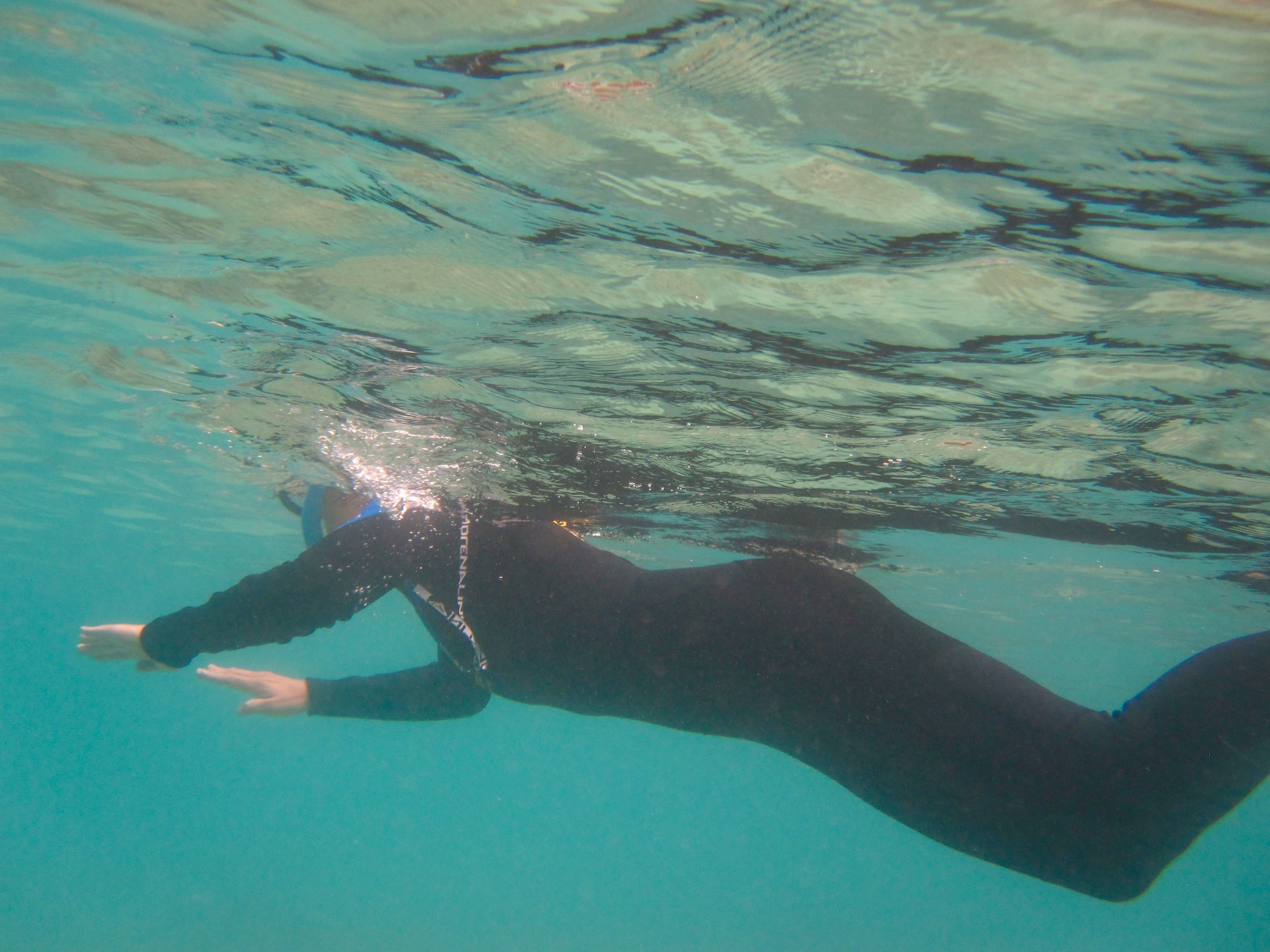

Natürlich gibt es auch hier Tiere, denen man lieber nicht begegnen möchte. Würfelquallen und Irukandji zum Beispiel. Winzig klein, hochgiftig. An manchen Stränden stehen Essigflaschen bereit – Erste Hilfe, kein Scherz. Schmerzen, die tödlich sein können. Man lernt schnell, Respekt zu haben und Schutzanzüge zu tragen. Am Strand künden angeschwemmte, meterlange Tentakel der Portugiesischen Galeeren von der potenziellen Gefahr. Irukandji hin oder her, wir schnorcheln, was das Zeug hält. Fast jeden Tag heißt es: anlegen, Beiboot mit Schnorchelzeug klarmachen und erst mal abtauchen ins Unterwasserparadies. Die fantasievollen Namen der unzähligen farbenfrohen Bewohner über und unter Wasser beschreiben oft passgenau ihre märchenhafte Erscheinung. Einige davon habe ich versucht zu porträtieren. Und dann, als Ausgleich, die großen Geschenke: Buckelwale mit Kälbern, die langsam an uns vorbeiziehen. Mehrfach bekommen wir sie zu Gesicht. Meeresschildkröten, die träge auftauchen und uns mit uralten Augen mustern, Fische wie aus dem Meeresaquarium kommen neugierig ans Heck wie zur Begrüßung. Begegnungen, die uns glücklich machen.

Der geheimnisvolle Zigzag

Warum heißt ein Boot Zigzag? Weil es lustig klingt? Ich meinte, der Fall liegt auf der Hand. Wenn man segelnd gegen den Wind aufkreuzt, beschreibt das Boot über Grund und auf dem Plotter eine Zickzacklinie. So mancher Segler lässt sich mit seinem Zickzack-Plotterausdruck als Dokument eines anstrengenden Segeltages beim Stammtisch bestaunen. Ich dachte das. Bis ich im Bordregal ein Buch finde: Zig-Zag. Und Zufall oder nicht, es beschreibt die Geschichte eines deutschen Doppelagenten im Zweiten Weltkrieg, der unter diesem Namen operierte, ständig unberechenbar die Seiten wechselte. Wahrheit, Täuschung, Richtungswechsel. Und ausgerechnet wir, the Germans, fahren nun dieses Boot, melden uns jeden Abend für alle hörbar im Funk mit Zigzag, Zigzag. Ein Stück Geschichte holt uns am anderen Ende der Welt ein. Es beruhigt etwas, dass unsere Zigzag an den restlichen Tagen des Jahres auch diesen Namen trägt und alles reiner Zufall ist.

Die paradoxe Freiheit

Schon bei der Bootsübernahme wurde klar: Es gibt viele Vorschriften, Verbote, Einschränkungen. Das Great Barrier Reef selbst liegt rund 30 Seemeilen weiter draußen und ist für Charterboote tabu. Sehr schade. Versicherungsgrenzen, Naturschutz, Verantwortung. Auch Thomas Island liegt außerhalb der für Charterboote zugelassenen Grenzen. Auf Nachfrage dürfen wir zumindest dahin fahren. Auch der tägliche Rapport im Funk ist inzwischen Routine, und da erleben wir nun wieder einen großartigen Service. Eine zerbrochene Umlenkrolle kommt als Ersatzteil mit einem Katamaran am kommenden Tag direkt zu uns aufs Boot. So hat eben alles mehrere Seiten.

Auch ohne das äußere Riff bieten die Whitsundays eine unglaubliche Unterwasserwelt. Das erleben wir jeden Tag aufs Neue. Farben, Formen, Leben. Die Inseln sind fantastisch. Und beim Sonnenuntergang sitzen wir an Deck, müde, salzig, glücklich. Aber man ist nur Gast hier. Das spürt man. Am Ende dieser Reise verstehen wir etwas, das wir vorher nur behauptet hätten:

Freiheit ist nicht das Fehlen von Regeln.

Freiheit ist, sich innerhalb ihrer bewusst zu bewegen.

Vielleicht ist das eine Lektion dieser Reise. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Inseln so geblieben sind, wie sie sind.

Still.

Schön.

Und unendlich kostbar.